イネ(コメ)は私たちの生活に欠かせない主食としての役割を担ってきた。今でもその役割は変わらないものの、その需要は段々と少なくなってきている。戦後になって一九六〇年代中頃までは米の自給率が百パーセントに至らなかったので、東南アジアから外米を輸入して賄ってきたのである。外米であるインディカやビタミン入れのコメ、大麦などを入れてご飯を炊くなどしていたのだった。

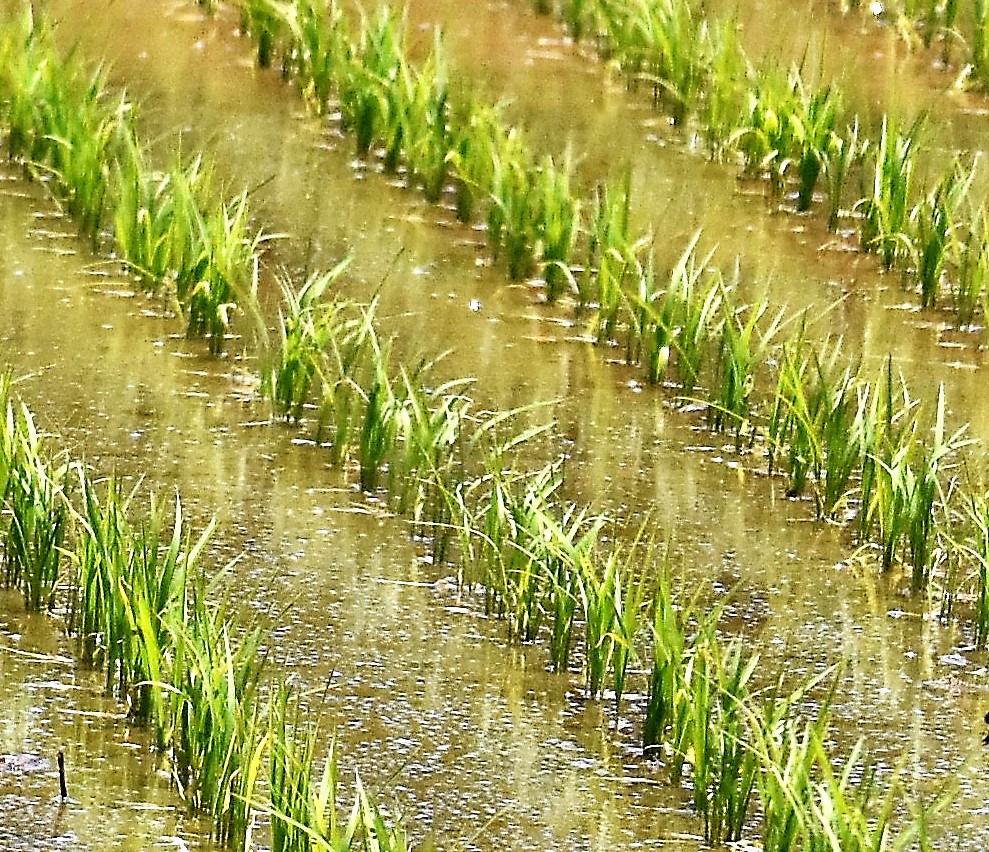

田植えとその後のイネの生長

そのために沢山のコメの収量があがる品種改良が求められて行われてきたのだった。イネの原産地は諸説あるものの、中国、ミャンマー、インドが重なる地域だろうと考えられている。

イネはもともと多年生で稲穂ができると地面に落ちる脱粒性と、稲穂ができる時期がイネによって一定ではなかったのである。この時期をズラしながら実ができる特性は、否ばかりでなく、他の野草などの植物で一般的に見られる性質である。

昔の人々は、そうしたイネから脱粒しない変わりだねと同じ時期に稲穂が実るイネを長い時間かかって選別しながら栽培してきたと考えられる。そうしたことを考えると、私たちが知っているイネの品種は、人間による文化遺産と考えられるのである。

中国の杭州湾の七千年年前の河姆渡(かぼと)遺跡(日本では縄文時代)には、イネのモミや水田跡が見られる。イネはアジア人たちが、長年月かけて今の形にしてきたのである。

ところでイネは種一粒から、大体九百~一千粒以上の実ができる。一本の苗が途中で分けつして十本以上に分かれ、それぞれの分けつした茎に稲穂が実るので、このように多く実らせることができる。それに較べて小麦は一粒から百粒程しか実らない。

このイネとコムギの生産量の違いは、ヨーロッパでは水田にしようにもできない気候や自然環境があることによる。コムギは連作できないので、中世ヨーロッパでは三圃式農業が行われていた。コムギを作ると翌年や翌々年には土地を休ませ、ウシの糞などを肥料として土地を肥やして、またコムギの植え付けをしたのである。中世の頃には、コムギを蒔いて。一粒が三粒になる位の生産量でしかなかったと聞いた覚えがある程である。

イネの花

イネの場合の多くは水稲なので、田んぼに水を張る。そのために水に含まれた栄養分が田んぼに流れ込んでくるので、肥料を撒かないでも済む利点がある。東アジアから東南アジアに人口が多いのは、こうしたイネの生産性の違いも関係しているらしいのである。

動植物の写真を撮るために歩き回っていると、イネといってもみな同じではないことが分かってきた。飛島村では、四月下旬頃に田植えをし始める。そして八月初旬には既にイネの稲穂が垂れているものも現われる。時期的に早すぎないかと思う程だった。そして八月下旬になると稲刈りが行われるのである。

その頃の時期は蟹江や永和周辺の田んぼでは、まだ出穂(しゅっすい)さえしておらず、イネの活着のために三週間ほど水抜きをしている最中で、地面がひび割れそうになっている田んぼもあったのである。

同じイネなのに、時期的にこんなに生長の仕方が違うとびっくりしてしまった。飛島村のイネは早生(わせ)のコシヒカリで、蟹江や永和周辺のイネは晩生(おくて)のアイチノカオリである。コシヒカリの味は良いのですが、病虫害に弱く倒伏しやすい欠点があるといわれている。アイチノカオリは粒が大きく、おいしさ、つやや粘りが揃った優良品種といわれていて、愛知県を中心に栽培されている。

前述のように戦後コメの需要の高まりに対応するために米の増産が行われ、日本では昭和三十年代に、やっとイネの自給率が百パーセントになった。それまでの品種改良の基本方針は大量にとれる品種が目指されていたのである。ところが今度は米が大量に増産されるようになって、今度は過剰になってきてしまったのである。

イネの穂の汁を吸うカメムシ

その原因は、食生活の洋風化によって日本人がパン食やラーメンなどの食生活に変わってきたのである。その根底にはアメリカのコムギ戦略に乗せられたことも大きな要因であった。戦後アメリカは小麦などの過剰な生産で、アメリカの農家が大変な事態に陥ったときに、海外に小麦を使ったパン食などを宣伝して輸入させる戦略に出たのである。それが戦後のキッチンカーであり、学校給食である。その食生活に馴染んだ世代が多くなってコメを食べなくなってしまったのである。日本食はハイカラデでなくダサいという感覚を身に着けた世代が出現してきたのである。

令和五年から六年にかけての日本人一人当たり一年間のコメの消費量の平均は、五十四・八キロと言われている。江戸時代なら一年で一石(百五十キロ)の消費量だと言われているので、三分の一近くになっている。その他分はパン食やラーメンなどの麺類で、コムギである。こうして過剰米が出てきたことでコメの減反政策が行われるようになった。

「Agripick」の「『減反』とは作付け面積を減らすことです。減反の「反」は面積の単位で、一反は約十アール。一般的に減反政策とは、米の生産調整のことを意味します。一九七一年から始まり、二〇一八年までの四十年以上絶えまなく行われた点で、日本の減反政策は世界的に見ても類を見ない長期間続いた政策と言えます。二〇一八年度からは行政による生産調整が廃止され、産地自ら需要に応じた生産異取り組むよう政策が転換されました。これがいわゆる『減反廃止』です。」と記されている。

これまでの大量に実をつける品種改良一辺倒だったのが却ってマイナスに働いてきたのだった。食味の良い、米の品種改良が求められてきたのだった。突然の品種改良の目的が変更になってしまって、さてどうするかということになるのである。イネの品種改良は一朝一夕でできる訳でなない。長い年月をかけて行われる筈である。

そんな時に、これまでの大量の実を作る品種改良の中に、倒伏や気温などに弱く、粒数は少ないのに食味が良いコシヒカリが、品種選択で紛れ込んでいたのである。

「コシヒカリ物語」(酒井義昭 中公新書)による概略では、福井県の農業試験場で産声を上げて各県に試験栽培されたものの、新潟県魚沼では良いコシヒカリが穫れたというのである。これが今の各地のイネの銘柄米のはしりとなったのだった。米の品種は多くないコメ品種の掛け合わせで作られているのが殆どである。でも細やかな手を加えることで、各産地では美味しいコメを作っているのである。このように、時代は量よりは質の高い美味しいイネ(コメ)を求める時代に入ってきたのである。

五月の連休を過ぎるとアイチノカオリの田植えが始まります。永和の田んぼで田植えを手伝っている女性と話をすることができた。「品種は何を植えていて、反(10アール)当たり何俵くらい穫れるのですか。」と尋ねると、「アイチノカオリで、四百八十キロほどです。」と応えてくれた。「田植えを請け負う会社の社員です。」と話してくれました。田植え作業している人はご主人で、元々は自分の家の田んぼだとのことだった。農家も高齢化が進み、大型化農業に政策転換して会社経営になって、農家の人たちも雇用されて田植えをしているというのだ。

その永和の関西線近くの田んぼを歩いていたら、水を張った田んぼに雑草がたくさん生えていた。これから田んぼの土起こしをして均して田植えするのだろうと思ったのだった。数年前からこうした田んぼを見かけていたのだが、今年はそうした場所が沢山あるのだ。雑草だと思っていた植物をよく見るとイネにも見えるのである。しかもその雑草は一列に並んでいる所もあるものの密生している感じなのである。

それを見て直播きかも知れないと思ったのだった。アメリカのカリフォルニア米も直播きに違いなく、秋に蒔くコムギも直播きになっているのだ。この田んぼの様子から、この辺りでは田植えが直播きに代わっているように思えるのである。それに対して、飛島村のコシヒカリは田植え機によって、綺麗な間隔で苗が植えられている。担当する株式会社によって植え方にも違いがあるのではないかと思われるのである。

BOTANICAの「直播による水稲栽培とは?~」には「縄文時代に米栽培が伝来したあと弥生時代までは直播栽培がおこなわれており、種もみを田にまいていました。しかし雨が続くと種が流されることが多く生育が安定しません。そのため、田の一角で種もみから苗を育てる『苗代』が誕生し、奈良時代には直播栽培から移植栽培に完全に切り替わったとされています。~中略~ 湛水直播栽培では種もみが発芽できるよう、種子を資材でコーティングします。種もみの発芽には酸素が必要で、少しでも泥に埋まると発芽しません。そのため

泥の中の酸素を供給するカルパー剤(酸素発生剤)を種もみの表面にまぶします。また資材に種子の重さを増やし根を抜けにくくする鉄コーティング種子があります。~中略~ はじめの水管理では種まき後に発芽促進のため、播種後に落水(田んぼの水を抜く)をおこない土中に酸素を供給します。」と記されている。

確かに雑草だと思っていた直播きの田んぼで水が抜かれているところがあった。発芽を促進し根の活着させるためだったのだと納得してしまった。

こうした大型農業に変わってくると、直播きが普及してくるかも知れない。田植えする工程とそれにかかる農業機械の費用が必要なくなるので、生産コストが低く抑えることができると予想できる。

ただ田植えするのと直播きでの収量がどうなのか心配になるが、農水省農産振興課の少し古い資料では、二〇〇八年度で田植えに比べて九十三パーセントとなっている。また六十キロ当たりの費用も九十八パーセントになっている。これらも栽培面積がもっと大きくなれば、生産コストが田植え機械によるものを凌駕することも十分考えられるのである。

このように市場の動向を見ながら、どんな稲の品種が良いのか、収穫時期をいつ頃にしたら高く売れるのかなど、計画的、挑戦的にイネ栽培を行っていく必要があると思われる。

最近まで春の田植えを家族総出でやって、お昼を土手などで家族が食べている光景が普通のものと考えていたのだが、蟹江周辺、愛西市の福原輪中や岐阜県の海津市周辺での田植えを見ても、そんな光景は見たことがない。ただテレビで放映されている早乙女による昔ながら田植えや、山間地で行われる田植えでは、昔ながらの光景を放映しているものが多い。そのことから平野部でも、同じように田植えしていると考えている人々が、私以外にも多いのではなかろうか。私の考え過ぎだったら良いのだけれど。

(イネ科 イネ属)

コメント